生育改革行動聯盟~政府應該扮演支持親職,而非評比親職的角色!

母親節聯合記者會:媽媽不需要模範 只需要社會支持

全台模範母親選拔分析,不合時宜且充斥性別刻板

台灣性別平等教育協會主任高芷涵說明,臺灣各縣市「模範母親選拔」從1953年開始至今大約70年歷史,需經過村里、鄉鎮市再到縣市,層層選拔、資格審查,才能成為模範母親,每年大約有 1400 名。目前全台 22 個縣市中,只有臺北市已取消選拔,其餘縣市仍每年舉辦。性平協會分析18個縣市的公開評選標準,發現:

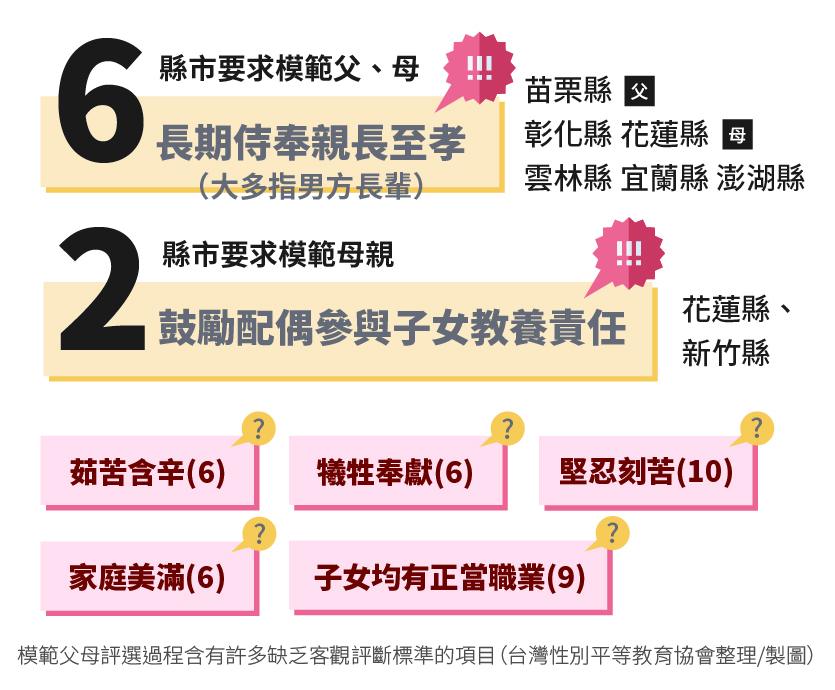

一、評選標準最多的三項是「堅忍刻苦」、「侍奉親長」、「犧牲奉獻」,彷彿當媽媽不夠辛苦就不是好媽媽。

二、模範母親重點在於母職角色,但苗栗縣、彰化縣、花蓮縣、雲林縣、宜蘭縣、澎湖縣 等6 縣市將「長期侍奉親長至孝」列為評選標準,毫無邏輯與關聯;彰化縣、花蓮縣更是僅針對模範母親訂定此標準,將侍奉「夫家公婆」做為評審模範母親事蹟的重要依據。

三、花蓮縣、新竹縣特別強調模範母親應「鼓勵配偶參與子女教養責任」,潛藏「母親本就該親自教養子女」的觀念,同時也強化「父親較不常參與教養子女過程」的刻板印象。

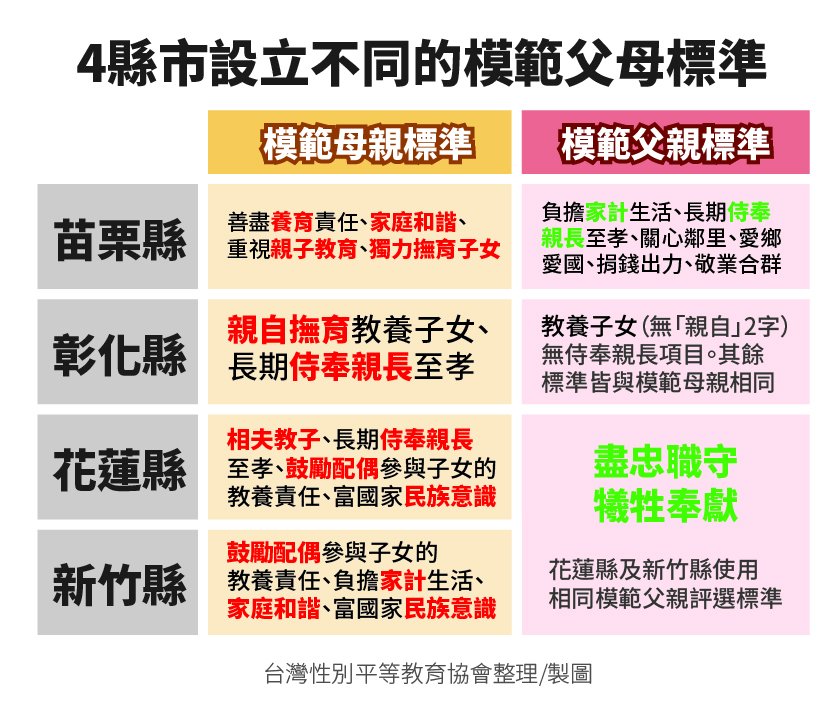

四、有4縣市模範父母親標準不同,如模範母親需要「相夫教子」、模範父親卻是「負擔家計」、「盡忠職守」;彰化縣則強調母親需「親自」撫育教養子女且侍奉長輩,但父親無相同標準,傳遞「好爸爸不用親自育兒、好媽媽應該要相夫教子」的刻板性別分工。

五、花蓮縣則在母親節同時舉辦「模範婆媳」,必須以婆媳一組共同參選,標準包括媳婦與公婆同住15年以上、長期日夜躬親、婆媳敬愛諒助、友愛兄弟妯娌,但卻沒有「模範岳婿」表揚。

性平及親職團體疾呼「媽媽需要的是社會支持,不是成為『模範』!」

生育改革行動聯盟秘書長陳玫儀指出,身為母親,「母親節」不應該是不得不參加的家族聚餐,也不是商業消費贈禮的節日,「母職」不需要被大肆慶祝,因為不同樣貌的母職,有各自有不同的困境和需求,當這些困境沒有被解決,慶祝只是一種「已經做出彌補」的表面形式。生動盟呼籲,政府應將各種慶祝的儀式、模範母親的選拔,轉化成推動改善母職困境的具體政策與服務,並且要從女性懷孕時就開始做起,改善產檢過程、生產醫療、提供產後支持,讓小媽媽、未婚生育媽媽、必須短時間內回到工作的職業媽媽、單親媽媽、高齡媽媽等,都能得到足夠的生育資源,快樂過母親節。

全文請見 生育改革行動聯盟