日本勞動力市場根深蒂固的性別差距:如何構建人人各顯其能的社會?

相關法律雖在逐步完善,但在已開發國家中仍處於最低水準

自1986年《男女就業機會均等法》實施已過去35年。在此期間,日本女性的就業環境發生了怎樣的變化?誠然,促進女性就業和保障女性兼顧工作與家庭的法律制度確實是在不斷完善——比如《男女就業機會均等法》分別於1997年和2006年經歷了兩次修訂;《育兒及家庭照料休假法》(1991年制定《育兒休假法》,1995年修訂為《育兒及家庭照料休假法》,2000年之後經過多次修訂)、《支持培養下一代措施推進法》(2003年制定,2008年和2014年分別修訂)、《女性活躍推進法》(2015年制定,2019年修訂),自20世紀90年代後半期以來相關法律得以充實完善。日本的大學升學率,從1986年的約13%大幅上升至2020年的約51%(資料來源自「學校基本調查」);就業率也從1986年的約53%大幅上升至2020年的約71%。而勞動者的靈活就業比率,則從1986年的32%急速成長至2020年的56%(資料來源自「勞動力調查」)。第一個孩子出生前後的就業持續比率,2010年之前一直保持在4成左右,2015-2019年上升至約7成,但就業形態有很大差異(資料來源自「出生動向基本調查」)。從國際比較角度來看是個什麼情況呢?「世界經濟論壇」發佈的2022年性別差距指數顯示,在146個國家中日本排名第116位,在已開發國家中處於最低水準。從就業率、全職薪資、管理職務比率等資料反映出來的勞動力市場男女差距來看,日本與韓國在經合組織的已開發國家中並列,同屬差距最大。可以說,日本女性就業在「量」上有所改善,但在「質」上還存在不少課題有待解決。

少子高齡化日益發展,導致勞動人口減少。在此背景下,充分發揮女性的能力作用成為重要的政策課題。2015年,日本通過《女性活躍推進法》。該法立足「發揮女性能力(技能)」的角度,把女性就業定位於提高生產力和競爭力這一目的,從這一點來說,制定這部法律意義重大。本文從體現「運用女性技能」程度的「工作任務(業務內容)」方面入手,概述日本勞動力市場男女差距的實際情況,探討日本在運用女性技能、發揮女性作用方面存在的課題。

現實是女性未從事高收入職業

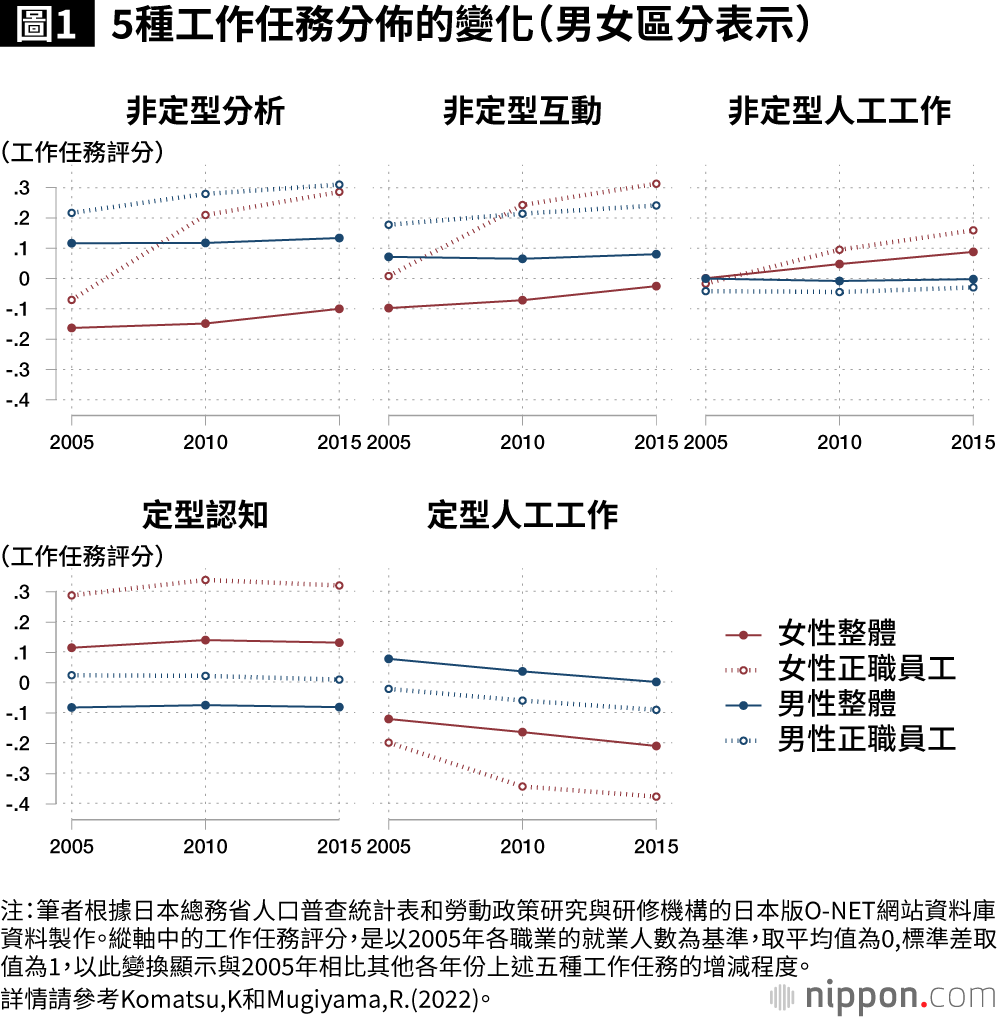

讓我們按以下5種「工作任務」來分析其分佈情況。其中,從事需要高深專業知識的「非定型分析工作任務(例:分析或開發業務)」和需要很強溝通能力的「非定型互動工作任務(例:教導或管理業務)」的男性多於女性;與之相對,從事無需複雜專業知識但要靈活應對的「非定型人工工作任務(例:面對面服務或看護業務)」的女性多於男性。即便同樣從事「定型工作」,從事屬於腦力勞動的「定型認知工作任務(例:事務性或檢查業務)」的女性較多,而從事屬於體力勞動的「定型人工工作任務(例:生產設備的控制監管業務)」的男性更多。可以看出,與男性相比,女性不怎麼從事能獲得高收入的複雜非定型工作任務。

日本女性生育之後工作技能得不到有效利用

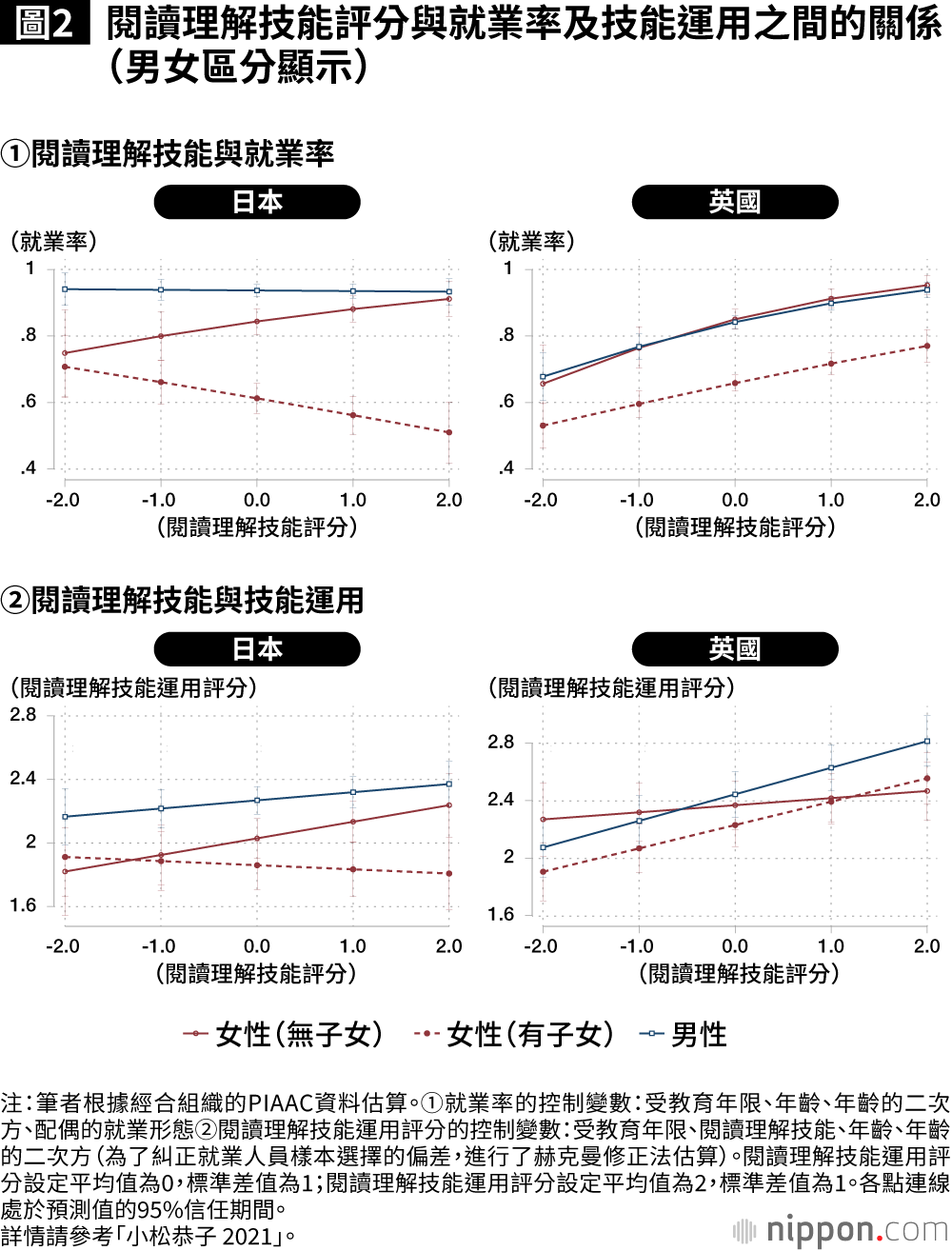

在日本,沒有子女的女性,閱讀理解技能越高,就業率越高,在工作中也會更多地運用閱讀理解技能。而家有子女的女性,閱讀理解技能越高,就業率越低,也看不出在工作中更多運用閱讀理解技能的傾向。這和英國的情況形成鮮明對比——在英國,家有子女的女性技能越高就業率也越高,工作中也會更多地運用閱讀理解技能。這說明,在日本,對於想做更複雜工作的女性來說,生育的成本很大。此外,圖中未顯示的是,在日本,正職員工、管理職位或專業職為,無論男女,在工作中運用閱讀理解技能的頻度都比較高。特別是正職員工,工作中主要運用閱讀理解技能的情況下,男女薪資差距就會縮小(參考「小松恭子2021」)。

全文請見 走進日本