女人能「自願出借」子宮嗎?在人性、利益與倫理間永恆激辯的代孕難題

擁有子女的渴求加上少子化國安危機,人工生殖成為創造生命的最後寄託,但從「子宮出租」到活生生的人的勞動和生活,代孕是多年來始終沒有正解的倫理難題,各方論述也一再試探人性尊嚴和身體商品化的底線。圖為一家台灣生殖中心的裝飾藝術品。(攝影/林彥廷)

截至2024年,全球至少33個國家合法開放代孕生殖。但光從人權出發,代孕便有完全迥異的評價,它是進步還是保守?是在醫療科技協助下,契約雙方自主合意落實「生育權」的解方,還是有錢階級對弱勢女性的身體買賣?代孕生殖的倫理考量勢必牽涉兒童最佳利益保護,但《報導者》在本文更聚焦多年爭論的核心分歧──代孕者權益保障是否可能──這是道德價值的終極選擇,還是實務執行問題?

代孕議題攻防已非紙上談兵,由於生殖產業全球化,支持或反對方近年都積極在國際法律戰場著力;回到台灣,各婦女/性別團體的運動策略和競合,也可見女性主義者的立場並非鐵板一塊。從立法院、衛福部到民間都提出修法草案,如果終須尋求共識,我們如何透過更好的討論創造更完善的制度?

-------------------------------------------------------------------

「我們反對人被當成工具」──抵擋開放呼聲,國際廢除代孕母職聯盟的串聯

德維爾認為代孕是多重暴力的組合,同時展現在醫療、法律和經濟層面。代孕者必須面對比一般孕產婦更高的健康風險,她們所簽下的契約並不平等,是對身體自主權和親權的侵害,且代孕是社經地位高的委託者對弱勢婦女的壓迫和剝削。她更認為在討論代孕時,常常只看見委託者的需求,代孕者的聲音和兒童權益則消失缺席。

保守或進步?從子宮點燃女性主義者的永恆論戰

台灣大學法律學系特聘教授、人權與法理學研究中心主任陳昭如,研究女性主義與法學,並長期關注代理孕母議題,也協助翻譯ICASM提出的國際公約。陳昭如強調,無論是支持或反對代孕,各自都混雜進步和保守的理由,有時就像「與敵人共枕」,而即便是女性主義者也分為不同派別,對代孕有不同態度。

直搗辯論火藥庫:知情同意、黑市檯面化、利他代孕的理想與現實

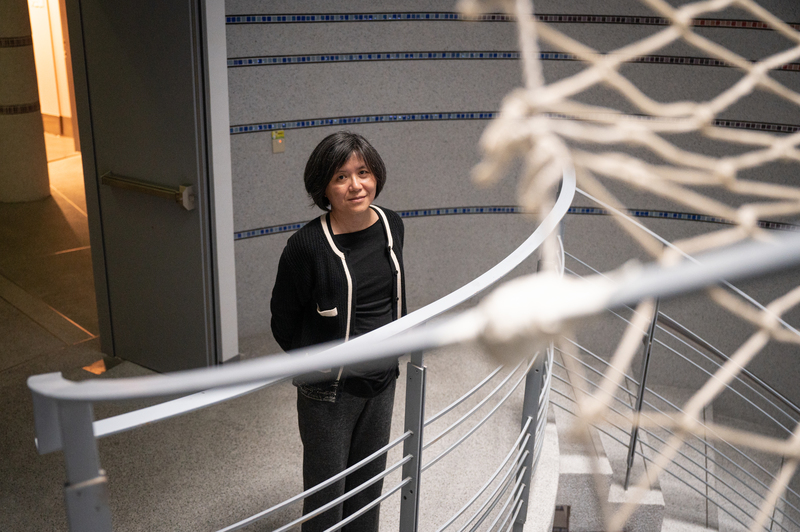

台大法律學系教授陳昭如長期研究女性主義法學,曾擔任代孕公民審議會議的授課專家。她否認「生育權」論述的正當性,

表示個人需求無法推導使用他人身體的權利。(攝影/林彥廷)

與社會變遷俱進,學者指修法細節未完備、盼全面檢討孕產制度

近30個民間團體在2月發表聯合聲明,要求《人工生殖法》修法應與代孕脫鉤處理。台灣女人連線理事長黃淑英(中排右2)在記者會上也坦言,對於代孕生殖,各個團體有不同看法、尚未達成共識。(攝影/林彥廷)

今年2月20日,近30個民間團體共同連署召開記者會,要求將單身女性、女同志配偶納入人工生殖適用對象,在修法時應與代理孕母脫鉤處理。連署的老牌婦女團體和相對年輕的同志團體過去曾並肩奮鬥,但在這個關口顯得氣氛微妙──雖然大家都支持女性身體自主、使用自己卵子和子宮的權利,但顯然針對代孕還未取得共識,只能暫時擱置。

全文請見 報到者