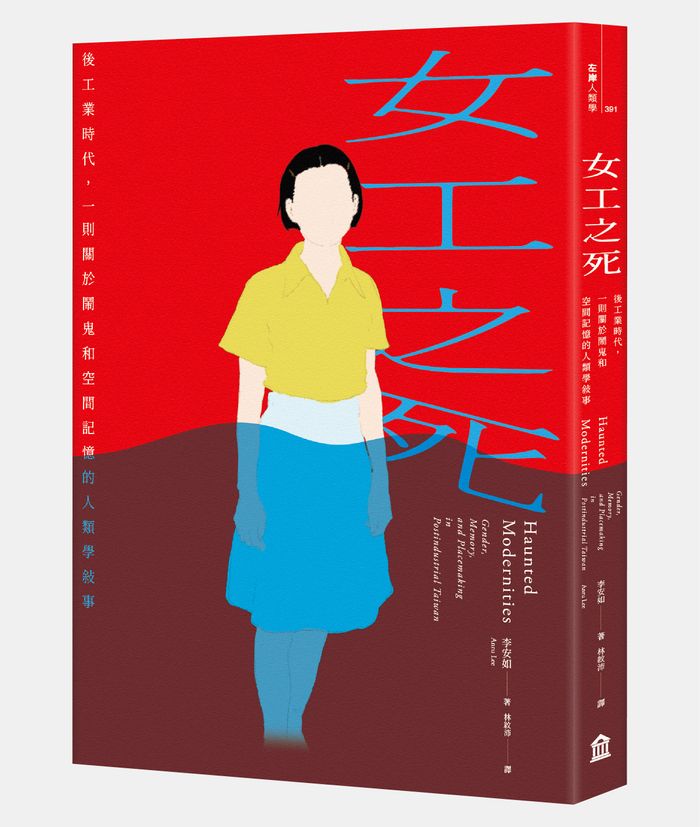

朱剛勇/在此顯靈的,是25位在勞動前線上奉獻生命的女性──讀《女工之死》

勞動女性紀念公園的「蓮花碑」上,除了罹難女性工人名單,也刻著「懷想勞動姊妹,祈願幸福城市」等字,昭示改建公園的願景。圖為從位於旗津的紀念公園眺望高雄市地標85大樓。(攝影/陳曉威)

1973年的一個清晨,高雄旗津一艘僅能容納20人的舢舨船,因超載至70人而發生船難。儘管立即展開搶救,仍有25位乘客不幸罹難。他們年齡介於13至20幾歲,是要從旗津趕往加工出口區上班的女工,因坐在船艙內而來不及逃生。

《女工之死》的書寫從悲劇後開始。它並不試圖還原每位女性獨特的故事與樣貌,而是專注在人過世後,從墓地的興建、鬧鬼,到建立紀念公園,是關於人世間的故事。

二十五淑女墓在2008年改建成勞動女性紀念公園。這是由多方力量在長年辯證與協作後,所共同促成的成果。高雄市女性權益促進會積極投入改建倡議多年,他們主張這些年輕女性是工業發展的重要勞動者,應被以勞動貢獻與歷史定位來紀念。與此同時,墓地長期缺乏維護,環境髒亂、墓碑受損,家屬也對逝者的安寧感到憂心。高雄市政府則在都市轉型與觀光開發的考量下,開始重視這塊空間的「再利用」潛力。在政策、信仰、社運、都市發展與家族情感之間,這塊墓地最終被整修為一座現代化的公園。改名為勞動女性紀念公園的地景,成為「城市文明與性別平等」的重要象徵。

《女工之死》作者李安如強調「尺度(Scale)」是理解這場事件的關鍵字。閱讀過程,如同乘坐移動自如的飛碟,時而貼近地面,聆聽家屬與倡議者的心聲理路;時而又升至高空,俯瞰時代與權力構成的景觀,看見家屬、社區、女性主義團體及地方政府間的協商與角力。拆解多重尺度,彷彿撥雲見日,使人非常痛快。

回到此刻:展覽中的女神殿

於剝皮寮歷史街區展出的《通往萬華的無數條路 之一》展品。(照片來源/剝皮寮歷史街區)

「唯一讓生命成為可能的,是那恆久、難以承受的不確定性:不知道接下來會發生什麼。」是苦難讓人走在一起,並督促思考「我們」與「她們」何以一起,何以走下去。

自古,萬華便是信仰薈萃之地。 廟宇香火鼎盛、教會歌聲悠揚。因有信仰,人才能落腳、凝聚,地方也進而活絡。 在此,我們打造一座神壇,提供初來乍到的旅客祈求平靜與指引。 這是四尊從在地而生的女神。 她們曾經歷過最深的困頓。然而,她們用智慧和韌性重塑了生命。 請虔心向她們許願,抽一支屬於你的籤詩,攜帶她們從苦難中提煉的箴言,讓勇氣和力量伴你同行。 ──摘自《通往萬華的無數條路 之一》展覽

《女工之死》的書寫從悲劇後開始。它並不試圖還原每位女性獨特的故事與樣貌,而是專注在人過世後,從墓地的興建、鬧鬼,到建立紀念公園,是關於人世間的故事。