莫用商業思維看公民電廠 環團呼籲改善法規 「能源轉型保障公民先行」

整理:劉庭莉(環境資訊中心記者)

經濟部長王美花日前表示,我國2050綠電目標恐怕無法達標,環團則在此時呼籲,「如何達標」比「能否達標」更重要,尤其國際上更重視兼顧環境永續、綠能教育,以公民為參與主體的「公民電廠」,將公民電廠納入再生能源裝置目標,保障公民先行,能源轉型之路才能走得長久。

主婦聯盟環境保護基金會、再生能源推動聯盟、荒野保護協會、綠主張綠電生產合作社、綠色公民行動聯盟等團體昨(11)日舉辦「公有屋頂缺公民 能源轉型不可行」記者會,荒野保護協會能源議題組副組長劉峻儒表示,公民電廠的設置,不僅僅只是發電效益或是躉售金額,更是公民參與及能源教育的一環,且「在既有建築屋頂或設施上,設置再生能源是綠能發展兼顧環境永續的最好方法。」

主婦聯盟環境保護基金會、再生能源推動聯盟、荒野保護協會、綠主張綠電生產合作社、綠色公民行動聯盟等團體聯合舉辦「公有屋頂缺公民 能源轉型不可行」記者會。圖片來源:主婦聯盟提供

公民電廠具在地性、公益性 環團:莫用商業思維曲解價值

公民電廠不同於商業電廠的價值,以台北市首座以公有屋頂為基地的公民電廠「干豆好」為例,主婦聯盟環境保護基金會資深主任吳心萍指出,按照產發局合約規定只需要回饋2%(相當於3548元),但主婦聯盟拿出淨利96%(相當於5.7萬元)做教育回饋,且持續和老師共同備課,「干豆好」在學校推動能源教育回饋已達5萬8804元。

「前瞻的歐盟及鄰國日本,將公民參與視為達成減量政策的主角,讓公民走在商業之前。」吳心萍指出,台灣政府往往將公民電廠與商業電廠收益進行比較,認為公民電廠沒有推動的必要,但公民電廠的在地性、公益性,是商業電廠缺乏的。

吳心萍建議,中央及地方政府不要再一直用商業模式的思維,曲解公民電廠的價值,要將公民電廠納入再生能源的裝置目標中,並保障公民先行,能源轉型之路才能走得長久。

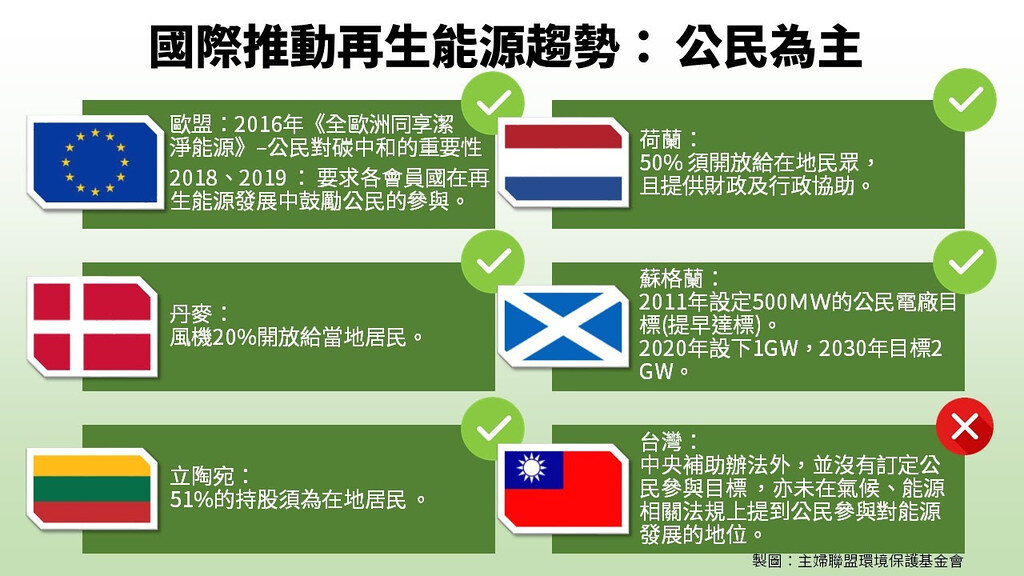

參考國際經驗 公民參與是能源轉型穩定關鍵

綠色公民行動聯盟研究員陳詩婷表示,近年公投都有能源議題,代表能源轉型若沒讓民眾參與,將為政策埋下許多不穩定性。

他說明,歐盟能源政策穩定是因為從2016年開始推動《歐盟潔淨能源配套法案》(Clean energy for all Europeans package),將消費者置於電力市場與能源轉型的中心。估計到了2050年,歐盟公民電廠可供應45%能源需求。

公民電廠還利於民 環團籲與商業電廠「差別待遇」

綠主張綠電合作社理事陳曼麗表示,有些公部門的標案,要求公民電廠給的回饋金比照商業電廠,或釋放的公有屋頂條件不佳,甚至有要求附加做屋頂防水整治等,是不小的障礙。

陳曼麗指出,公部門應設計讓公民參與的標案,將能源轉型責任放到個人的行動中。他呼籲,地方政府及議員不要停留在回饋多少錢來看市民的參與,要從回饋的機制、價值來看待公民電廠。

全文請見